本报记者谷尚辉/文 本报图片由台州市生态环境局椒江分局提供

【核心阅读】

夕阳斜照,景致如画。打渔回来的椒江大陈岛渔民,将满载而归一筐筐的海货递到岸上,镰鲳、梅童鱼、龙头鱼……看着种类丰富的鱼虾,渔民们露出欣喜的笑容。

椒江的环境质量不断改善,生态状况逐年好转。这也在椒江相关部门开展的海域环境和生物资源调查工作中得到印证,下大陈海域在禁渔期后显示出非常高的资源密度,资源养护的自然潜能十分巨大。

以拥江之利擘画高能级城市新封面,以向海之势点燃高质量发展新引擎。近年来,椒江大力推进生态环境整治,从“一江两岸”到“拥江向海”,深入探索生物多样性保护和经济高质量发展双赢途径,促进经济社会发展全面绿色转型。

还江于民,推进椒江

岸线清理整治

椒江闸口公园,曾经煤场、砂场随处可见,附近还有众多“低散乱”企业。如今成为网红打卡地,被市民称作滨江“最美一公里”。

椒江沿岸经过生态修复和环境整治,“脏乱差”的景象消失,砂场、煤场被关停,沿江岸线恢复了“生机”。

观景廊桥、沙丘步道……登上的望江台,夜景如画。去年年初,椒江区启动实施椒江南岸滨江公共空间项目,引进上海同济大学设计团队,实施“海塘安澜”堤塘提升和景观生态修复工程,把椒江南岸打造成为“台州南外滩”。

从“工业锈带”到“生活秀带”,一个个美丽蜕变,在椒江沿线上演。

蜕变背后,是狠抓生态环境突出问题,动真碰硬,持续攻坚。

2020年9月1日至10月1日,中央第三生态环境保护督察组对浙江省开展为期一个月的第二轮中央生态环境保护督察,多次实地督察了椒江区沿江两岸问题点位。

问题披露后,椒江迅速跟进,即知即改、立行立改、力求实效。椒江流域码头堆场专项整治工作迅速开展,该流域共有码头109座,煤堆场33家,砂石场81家,废钢堆场15家。

问题整改是关键抓手,生态修复及污染治理则是长远之策。

椒江生态环境等六部门联合发布《关于开展椒江流域沿岸非合法码头整治工作的通告》,要求各非合法码头立即停止作业,自行按要求拆除码头及生产经营设施设备,恢复岸滩原貌。

椒江先后11次召开区委常委会、区政府常务会议等专题会议,逐项研究、逐条对照、逐个整改。并建立“圈长制”,将椒江两岸划分为8个生态圈,由区党政主要领导任总牵头人,区四套班子领导分片包干,责任部门、镇街专项落实,纪检、督查部门全程跟进,机关干部全员上阵、形成合力,统筹推进综合整治。

不仅如此,椒江还与生态环境部南京环境科学研究所签订战略合作框架协议,就生态环境污染防治、咨询与评估等方面开展技术合作。

再现自然风貌。

闸口公园里,海塘变身生态绿道,成为公园主干道;水闸之间设立了供游客休憩的闸口驿站;搭建望江台和人行桥,作为露天观景平台。砂场码头采用生态固坡技术,种植香蒲、芦苇等水生植物,供野生动物生长栖息。

水体消劣,打造沿江

生态景观带

岩头闸,地处椒江区岩头医化园区,靠近椒江入海口,这里水清岸绿、碧波荡漾。很难想象,这里曾是劣Ⅴ类水质的黑臭水体。

2017年,椒江区委区政府作出开发建设“一江两岸”的决定。被列为当年省控六大劣Ⅴ类断面之一的岩头闸流域也开始了全面整治。

“这里有六条河交汇,由于流域面广,工业园区厂房密布。”台州市生态环境局椒江分局相关负责人介绍,要整治这条河,就要把上游的、支流的排污都整治好,才能真正达到消劣目的。

疏浚清淤、截污纳管、雨污分流……为让岩头闸重现清水潺潺,椒江将岩头闸作为治水剿劣攻坚战的主战场。

实施河道常态化保洁,并扩面提升至河岸10米内,实行10小时动态保洁,保障全流域河面无漂浮物、河岸无垃圾、周边无畜禽复养。

实施小微水体整治,启动拉网式检查,形成问题清单,绘制“一河一策”“一塘一策”。

创建“零直排”工业园区完成生活污水提标改造,确保实现截污纳管无缝对接,实现重点排污企业“一厂一管”全覆盖。

“经过一系列整治,成功消劣,检测数据显示,岩头闸的水质基本都在准Ⅳ类,或Ⅳ类到Ⅴ类之间。”台州市生态环境局椒江分局相关负责人介绍,根据台州市生态环境监测站监测数据,岩头闸消劣后前8个月的月氨氮平均浓度为1.99mg/L、总磷平均浓度为0.377mg/L,其中最后3个月水质连续达到Ⅴ类,达到劣Ⅴ类水质断面销号要求。

为确保断面稳定消劣和水质的进一步提升,岩头闸还实施了生态湿地工程,由浙江大学规划设计研究院设计,采用“水平流湿地+生态塘+表流湿地”技术,并从全省出水量最大的中水回用河道项目引流至此,如今河道水质常年稳定保持在Ⅲ类—Ⅳ类水标准。

去年,椒江还对岩头闸岸线区域景观提升工程,拆除12座非法砂场和5座非法码头。

岩头桥沿江景观带一期工程对二条河入江口即岩头桥两岸进行改造提升,站在原岩头港航所地块,远远就能望见“老码头公园”几个大字高高竖立,花坛错落分布在水泥地间,整个公园散发着一股特殊的“工业气息”。

继滨江公共空间后,这里也出现了一条沿江生态景观带。

综合治理,建设沿江

水质监测预警体系

医化产业,一直以来是椒江的主导产业和支柱产业。从地理位置看,椒江医化园区靠近主城区,不仅临江靠海,周边还有不少河道。

经过多年整治,椒江医化园区的环境问题已经大为改善。但随着一江两岸的建设开发,椒江对医化园区提出了更高的环保要求。

2020年年底,椒江出台《椒江区医化行业(园区)环境综合整治工作方案》,园区内21家医化企业全部对照台州市(50条)标准,针对工艺装备、园区污染防治、水污染防治、大气污染防治、土壤及地下水污染防治、监测监控体系、环境风险防范等方面,制定整治工作方案,梳理出910项整治项。

岩头闸区域岸线的非法砂场和非法码头被拆除,园区治水、治气、治土一体推进,建设沿江水质监测预警体系。

结合整治要求,园区内各企业进行整治,通过对易污染区域进行防腐、防渗,废水管道进行“可视化”改造,取消地下池,采用地上池和围堰或池中罐的形式,雨水管网系统进行防腐、防渗改造,从源头切断地下水污染的途径。

“为了防止反弹,我们设置了水质监测井,并委托第三方每个月对所有点位进行取样检测,对污染严重的点位或数据异常的点位加大取样频次。”台州市生态环境局椒江分局分党组成员洪燕说,根据近一年的检测情况,区域地下水总体呈改善趋势,且改善情况明显。

为了强化管理,该区还探索“五色”管理机制、完善医化企业车间评估管理,开展企业危废智慧化管控。椒江生态环境分局开发并推广环保“一企一码平台”,收录企业合法生产、废水处理、废气处理、固废管理等相关情况,生成分析性数据,自动形成五色码,根据企业无色码情况,进行分级管理。

为了改变执法力量不足的现状,椒江还搭建环保全生命周期一件事平台,整合省、市生态环境部门开发的十几个业务系统,集区域环境质量监控、审批、企业监管与服务、宣教、培训等功能为一体。

如今,进入椒江医化园区,路面干净平整,道路两旁,草木葱郁。园区内企业厂房外立面颜色统一,地下管线都成了地上明管。环境整治不但没有影响椒江的发展速度,还有力提升了“一江两岸”对椒江全区高质量发展的支撑带动作用。

利用氢能,打造

“碳中和”示范岛

在国网台州供电公司技术人员的不断调试下,大陈岛氢能综合利用示范工程的质子交换膜电解水制氢系统成功实现制氢。

十四五规划,国家提出“碳中和、碳达峰”目标,而氢能综合利用就是实现“碳中和、碳达峰”的重要手段。

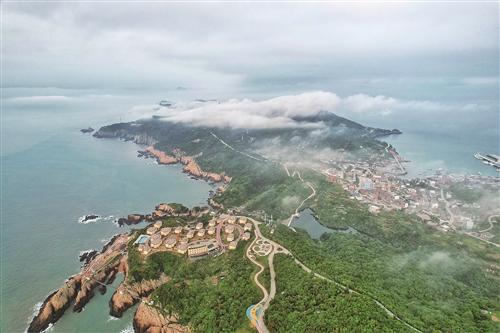

大陈镇作为台州入选浙江首批低(零)碳试点的乡镇之一。今年,台州市党代会也提出,要打造省域开放型高能级中心城市,支持椒江大陈岛全面重塑山海现代发展形态,加快发展。大陈岛不仅将建设成为现代化示范岛、共同富裕先行岛,还要打造全国岛礁碳中和示范样板。

作为全国风能最富集地区之一,大陈岛年有效风速时数达7000小时。岛上建有34台风力发电机,去年发电量达6000万千瓦时,“绿氢”项目建成后,将消纳部分过剩风能,进一步释放大陈岛清洁能源的潜力。

“氢能作为最重要的新能源之一,具有绿色无污染、能量密度高、运行维护成本低、可长时间存储的特点,发展潜力巨大。”台州市生态环境局椒江分局分党组成员、副局长李展明说,这是发展高效清洁能源、构建低碳高效的能源体系的重要组成部分。

该项目建成后,将成为国内首个针对海岛的氢能综合利用示范工程。投用后,还将辐射上大陈三分之一的电力供应,可应用于大陈岛的民宿、酒店等,而制氢过程中产生的氧气可提供给黄鱼养殖户,助力水产养殖业发展。

大陈岛的渔民也在融入绿色发展,他们会使用一种“黑盒子”收集渔船上的含油废水、生活污水。这就是“海洋云仓”。

“海洋云仓”能够自动记录投放污染物的时间、数量和种类,并对投放的污染物进行浓缩过滤等减量化处理,是台州危废系统的回收装置之一,也是该系统的物联网终端。该系统的应用解决了危废传统处理模式中收集处理不及时、分类处理成本高等痛点。

目前,大陈岛周边作业的近400艘渔商船已全部通过“渔省心”应用,就近纳入“海洋云仓”环保设施管理,解决渔商船污染物排放难题。去年,“渔省心”入选全省数字化改革首批最佳应用。

李展明说,运营企业利用“蓝色云仓”减容减量,回收海洋塑料进行高值利用与碳交易,通过“蓝色生态共富基金”为渔船免费提供矿泉水和塑料制品并回收,将一线收集人员纳入社会基本保障体系,实现生态治理与共同富裕双融合。