卢江良 /文

笔者跟余喜华相识于2019年下半年,其时笔者供职于《山海经》杂志社,他投来一篇关于“宁溪二月二”的地域文化稿。由于杂志强调稿子的“故事性”,而余喜华的那篇稿子这方面相对薄弱,加之他没有创作小说或故事的经验,那篇稿子在笔者的要求下被反复修改了五六回才过审。

后来的日子里,作为作者的余喜华,在作为编辑的笔者这里,又屡次“遭遇”过他第一次向笔者投稿的那种“境况”。但难能可贵的是,他都“熬”了过来。也许正因为在创作上有着这般勤奋、虔诚和坚韧,这位曾经的理科生在短短的六年时间里,在各类报刊上发表了五十多万字的作品。

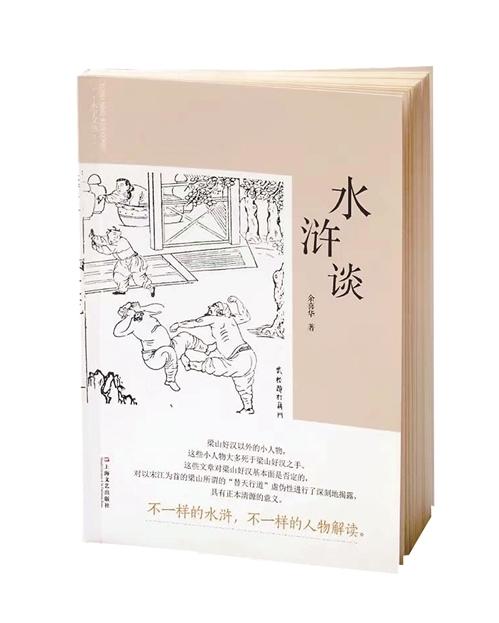

最近,他更是捧出了一个沉甸甸的“果实”——由上海文艺出版社出版的收录其历时近三年半创作的51篇漫谈《水浒传》中的人物或事件的文化随笔集《水浒谈》。说实在的,在笔者认识的诸多作者中,不乏勤奋耕耘者,但能在这么短期内收获如此丰厚的,可谓绝无仅有,余喜华无疑创造了奇迹。

当然,笔者想说的,远不止这些。如上所述,笔者与余喜华相识已三年,期间通过来稿和微信群、朋友圈等途径,阅读过不少他的散文、游记、文史、科普等作品,普遍的感觉是流于一般。而这次的《水浒谈》,认真捧读之后,让笔者倍感惊喜,彻底改观了一贯以来对余喜华作品的偏颇之见。

确实,余喜华的《水浒谈》,不失为一部佳作。作为一部文化随笔集,每一篇均围绕着《水浒传》中的某个人物或事件,在写法上旁征博引,但不作理论性太强的阐释,行文缜密但不失活泼,结构自由但不失谨严,使整部书“理趣”横生。特别值得一提的是,采用了“平民视角”进行解构。

譬如,李逵这个角色,在约定俗成的评价中,“心粗胆大、率直忠诚,同时又鲁莽好战”。可余喜华在《嗜杀成性的李逵》中,以《水浒传》中关于李逵的诸多事件为依据,重新评定其“不仅嗜杀,而且有吃人肉的原始兽性,超出了人性的底线”,是“宋江豢养的最忠实的打手”和“狡诈之人”。

又如,读者一般都认为时迁“能力出众,功勋卓著”。但余喜华并不这样认为,他在《一只鸡引起的战争》中说:“因为一只鸡,引发一场战争,导致三个村寨被毁,无数无辜村民伤亡,财产遭受巨大损失……始作俑者,鼓上蚤时迁也。”甚至将时迁最后死于绞肠痧,视为偷吃大公鸡的报应。

而对于《水浒传》中那场被称颂为“农民起义领袖们劫富济贫、除暴安良的正义行为”的农民起义,余喜华更是客观而决绝地予以了否定:“梁山的每次攻城劫寨,都放任滥杀无辜,致大量平民流血,百姓遭殃,社会秩序遭到破坏,社会财富遭受重大损失。梁山的大多数战争,谈不上正义性。”

关于这部书,余喜华在“后记”中写道:“仅一家之言,就人物评人物,缺乏深刻思想性和批判性”。但事实上,正是在这部书里,作者站在民间的立场,构建了一个全新的历史。而这样的立场,是人性的立场。它体现了一名写作者的思考、担当、情怀和价值取向。