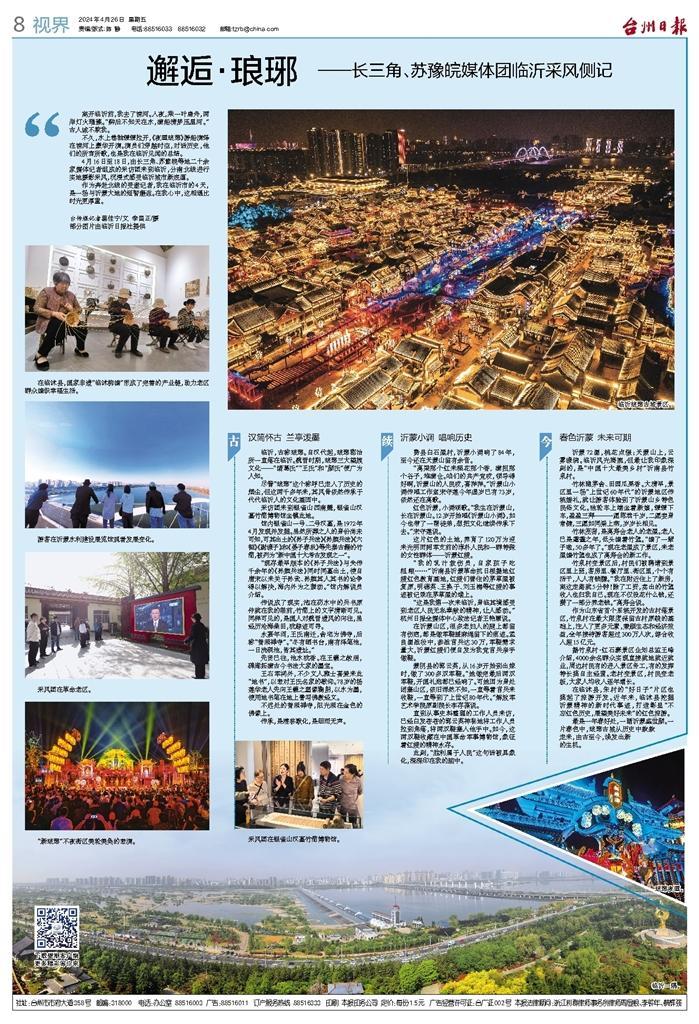

离开临沂前,我去了涑河。入夜,乘一叶扁舟,两岸灯火璀璨。“醉后不知天在水,满船清梦压星河。”古人诚不欺我。

不久,水上卷轴缓缓拉开,《夜画琅琊》游船演绎在涑河上豪华开演。演员们穿越时空,对话历史,他们的所言所歌,也是我在临沂见闻的总结。

4月16日至18日,由长三角、苏豫皖等地二十余家媒体记者组成的采访团来到临沂,分南北线进行实地摄影采风,沉浸式感受临沂城市新底蕴。

作为奔赴北线的受邀记者,我在临沂市的4天,是一场与沂蒙大地的短暂邂逅。在我心中,这相遇比时光更厚重。

台传媒记者葛佳宁/文 李昌正/摄

部分图片由临沂日报社提供

〖古〗 汉简怀古 兰亭泼墨

临沂,古称琅琊。自汉代起,琅琊郡治所一直落在临沂。魏晋时期,琅琊三大望族文化——“诸葛氏”“王氏”和“颜氏”便广为人知。

尽管“琅琊”这个称呼已走入了历史的烟尘,但这两千多年来,其风骨依然传承于代代临沂人的文化基因中。

采访团来到银雀山西南麓,银雀山汉墓竹简博物馆坐镇此地。

馆内银雀山一号、二号汉墓,是1972年4月发现并发掘。虽然所葬之人的身份尚未可知,可其出土的《孙子兵法》《孙膑兵法》《六韬》《尉缭子》和《晏子春秋》等先秦古籍的竹简,被列为“新中国十大考古发现之一”。

“现存最早版本的《孙子兵法》与失传千余年的《孙膑兵法》同时同墓出土,使自唐宋以来关于孙武、孙膑其人其书的论争得以解决,海内外为之轰动。”馆内解说员介绍。

传说成了现实,泡在药水中的兵书原件就在我的眼前,竹简上的文字清晰可见。同样可见的,是国人对魏晋遗风的向往,虽经历沧海桑田,犹踪迹可寻。

永嘉年间,王氏南迁,舍宅为佛寺,后称“普照禅寺”。“冬有晒书台,南有泽笔池,一日洗砚池,皆其遗址。”

先贤已往,池水犹香。在王羲之故居,碑廊拓满古今书法大家的墨宝。

王右军祠外,不少文人雅士喜爱来此“地书”,以表对王氏名家的敬仰。78岁的杨莲华老人先向王羲之塑像鞠躬,以水为墨,使用地书笔在地上誊写佛教经文。

不远处的普照禅寺,阳光照在金色的佛像上。

传承,是潜移默化,是细雨无声。

〖续〗 沂蒙小调 唱响历史

费县白石屋村,沂蒙小调响了84年,至今还在天蒙山留有余音。

“高粱那个红来稻花那个香, 满担那个谷子,堆满仓。咱们的共产党哎,领导得好啊,沂蒙山的人民哎,喜洋洋。”沂蒙山小调传唱工作室宋守莲今年虚岁已有73岁,依然还在高歌。

红色沂蒙,小调颂歌。“我生在沂蒙山,长在沂蒙山。12岁开始唱《沂蒙山小调》,如今也带了一帮徒弟,想把文化继续传承下去。”宋守莲说。

这片红色的土地,养育了120万为迎来光明而拥军支前的淳朴人民和一群特殊的女性群体——沂蒙红嫂。

“我的乳汁救伤员,自家孩子吃粗粮……”沂南县沂蒙革命抗日根据地红嫂红色教育基地,红嫂们曾住的茅草屋被复原,明德英、王换于、刘玉梅等红嫂的事迹被记录在茅草屋的墙上。

“这是我第一次来临沂,身临其境感受到老区人民无私奉献的精神,让人感动。”杭州日报全媒体中心政法记者王艳颖说。

在沂蒙山区,很多老妇人的腿上都留有伤疤,都是做军鞋搓麻绳留下的痕迹。孟良崮战役中,参战官兵达30万,军鞋需求量大,沂蒙红嫂们便自发为我党官兵亲手做鞋。

蒙阴县的郭云英,从16岁开始到出嫁时,做了300多双军鞋。“她做完最后两双军鞋,开国礼炮都已经响了。可她因为身处闭塞山区,依旧浑然不知,一直等着官兵来收鞋,一直等到了上世纪80年代。”解放军艺术学院原副院长李存葆说。

直到从事史料整理的工作人员来访,已经白发苍苍的郭云英神秘地将工作人员拉到角落,将两双鞋塞入他手中。如今,这两双鞋收藏在中国革命军事博物馆,象征着红嫂的精神永存。

此刻,“胜利属于人民”这句话被具象化,深深印在我的脑中。

〖今〗 春色沂蒙 未来可期

沂蒙72崮,桃花点缀;天蒙山上,云雾缭绕。临沂风光旖旎,但最让我印象深刻的,是“中国十大最美乡村”沂南县竹泉村。

竹林隐茅舍、田园瓜果香。大清早,景区里一场“上世纪60年代”的沂蒙地区传统婚礼,就让游客体验到了沂蒙山乡特色民俗文化。独轮车上端坐着新娘,缓缓下车,盈盈三拜——一愿郎君千岁,二愿妾身常健,三愿如同梁上燕,岁岁长相见。

竹林茂密,是高寿会老人的老屋。老人已是耄耋之年,低头编着竹篮。“编了一辈子啦,50多年了。”现在老屋成了景区,来老屋编竹篮也成了高寿会的新工作。

竹泉村变景区后,村民们被聘请到景区里上班,客房里、餐厅里、街区里,个个有活干,人人有钱赚。“我在附近住上了新房,离这走路就5分钟!除了工资,卖出的竹篮收入也归我自己。现在不仅没花什么钱,还攒了一部分养老钱。”高寿会说。

作为山东省首个系统开发的古村落景区,竹泉村在最大限度保留古村原貌的基础上,注入了更多元素,兼顾生态和经济效益,全年接待游客超过300万人次,综合收入超15亿元。

据竹泉村·红石寨景区企划总监王峰介绍,4000余名群众实现直接就地就近就业,周边村民有的进入景区务工,有的发挥特长搞自主经营。老村变景区,村民变老板,大家人均收入逐年增长。

在临沭县,朱村的“好日子”片区也搞起了旅游开发。近年来,临沭县挖掘沂蒙精神的新时代事迹,打造彰显“不忘红色历史,展望美好未来”的红色旅游。

最是一年春好处,一睹沂蒙盛世颜。一片春色中,琅琊古城从历史中款款走来,由古至今,焕发出新的生机。