本报记者卢珍珍文/摄

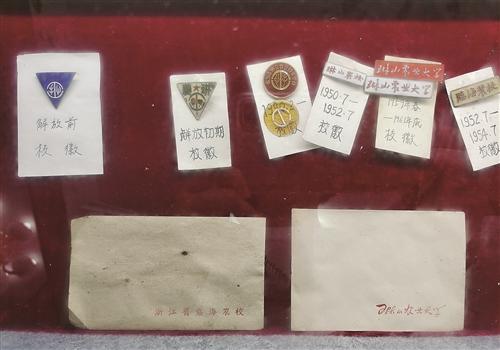

琳山农校旧址,位于临海市白水洋镇店前村。它由中国科学院院士、中国科学院实验生物研究所所长朱洗,于民国期间创办,现为临海市中小学素质教育实践学校。

琳山农校有一首校歌,第一句就是:“我来琳山,且工且读,心手并劳,革除陋俗。”这是朱洗先生办学的初衷。

不仅如此,这里活跃的进步思想,使其成为浙东、浙南游击队的重要联络点之一。学校师生还建立了知识青年联合会,宣传革命理论,扩充革命队伍。

举家办学

夏天的琳山,树木成荫,虫鸣鸟叫。

临海市中小学素质教育实践学校内,你眼睛所到达的地方,都留有时代的印记。可能是朱洗楼斑驳的墙壁,可能是祝公殿大殿上的校训,也可能是朱洗亲手栽培的一棵紫薇……

朱洗,1900年出生,临海市白水洋镇店前村人。1932年,朱洗从法国勤工俭学回国后,任广州中山大学教授。

寒假期间,他回到阔别13年的家乡。贫穷、落后,看到家乡白水洋的境况,这个年轻人萌生了“开启民智,洗刷愚昧,培养人才,建设家乡”的宏愿。

1933年,朱洗在店前村祠堂创办小学,自任校长,并带头授课。

因为有大博士办“洋小学”的声望,学校学生迅速增加。店前村和周边村落都十分支持,将朱氏共用的琳山墓地献出,改佛殿、祠堂作课堂。

1938年,朱洗用自己《科学的生老病死观》《动物学》两本书的稿费和版权收入增办高小,自此有了琳山小学、琳山农校和初中部三位一体的琳山学校。

朱洗回广州后,把学校交托给三弟朱玉成管理,自己则把大部分工资和稿费寄回,作为外来教师的薪水开支。

为了解决办学经费的来源问题,朱洗甚至举家办学。

一次,朱洗把一家人叫来说:“现在琳山经费很困难,我也无法出钱资助,我希望全家人都出力,我们一定把琳山学校办好。”他动员弟媳、堂兄弟等义务帮助办学,分文不取。

琳山学校的很多老师开始效仿朱洗,“如吴荣政先生以校为家,在琳山十数年,青菜淡饭,旧衣旧裤,非常节约,把积存下来的薪水(学米)存在学校,救济一些经济困难的同学。”琳山学校的学生胡庆邦在《回忆朱洗校长》写道。

心手同工

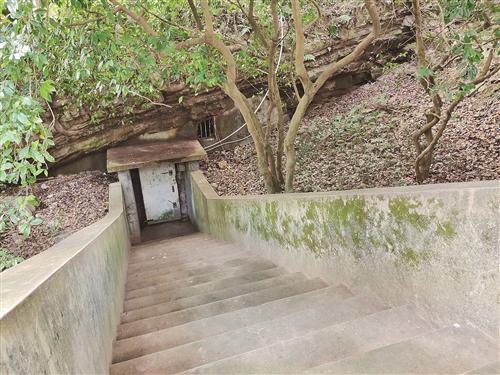

在朱洗纪念馆里,保留了琳山学校不同时期的校徽。它们沿用了朱洗最初的设计,用心、手、工三字构成圆状图案,表示“心手同工”。

琳山学校重视心手并劳。学校规定从小学四年级开始,每天都有一小时的生产劳动,从小培养学生劳动习惯。“每班还有专管的劳动场地和劳务内容,使学生利用课内和课余时间学会全套生产管理技术。”胡庆邦写道。

“农校毕业生和琳山青年教师,既懂得农业理论知识,又能自己种田、种果树。他们既会当农业技术员、当农民,又会当教师。”琳山教师陈松泠在《朱洗先生的教育思想在琳山》一文中如此写道。

朱洗身体力行,亲自与师生一起每天垦荒,开山辟路,种植各种作物果木、蔬菜等,自己动手打泥墙盖房子,建设小植物园、标本室。

到了抗日战争后期,琳山这座小山早已道路纵横,果木成林,房舍错落,书声朗朗。

时光荏苒,走在校区内,树影斑驳。“这是朱洗先生手植的紫薇,浙江古树名木1号树种。山上还有朱光玉先生、冯德培先生、徐宗亨先生手植的树木。”临海市中小学素质教育实践学校的老师范蔡女介绍,校区内“四大博士”种的树,就是最好的见证。

校区内,如今被作为朱洗纪念馆的三层楼,原先是琳山图书馆。1950年,图书馆藏书最多时,达6000多册。

“师生阅读到进步书籍,逐步懂得怎样做人和救国救民的道理,为以后师生接受新思想,琳山学校逐步走上革命道路做了一些思想准备。”琳山教师朱启能、朱钧在回忆文章里写道。

在当年,琳山学校不上“公民课”,朱洗先生把这些时间,用来宣传抗日救国民主自由思想。他组织师生唱救亡歌曲,亲自率领师生到附近村镇演讲、演戏,宣传抗日。

小学五年级以上和中学生,还要进行军事训练,师生周末还要去行军打靶,大家随时准备参加抗日游击战争。

革命联络点

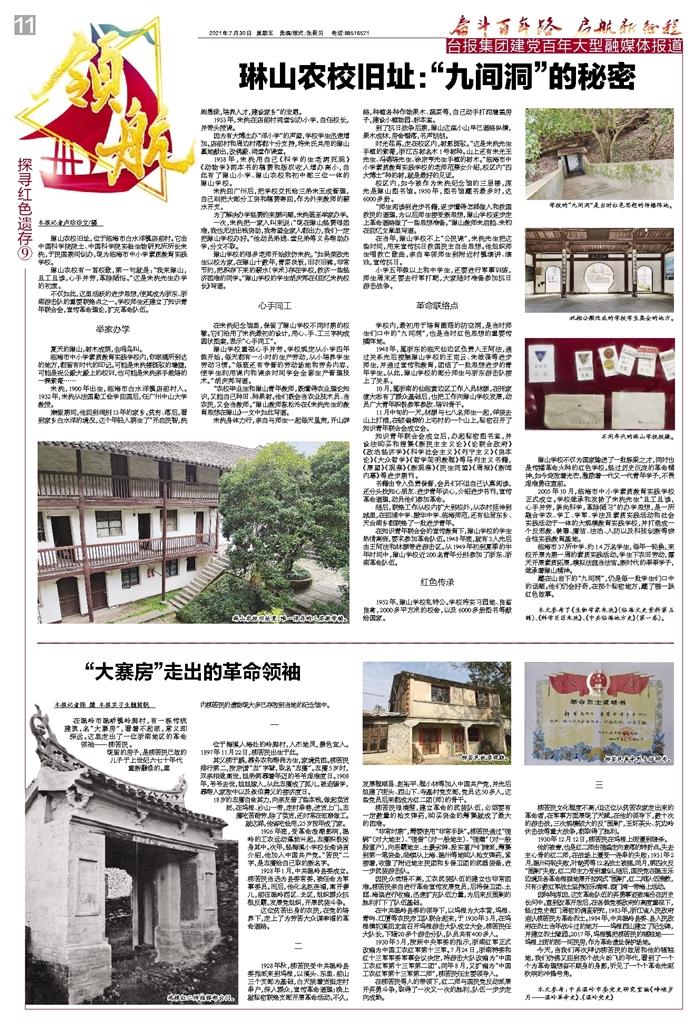

学校内,最初用于培育菌菇的防空洞,是当时师生们口中的“九间洞”,也是当时红色思想的重要传播阵地。

1948年,属浙东的临天仙边区负责人王阿法,通过关系先后接触琳山学校的王克云、朱啟葆等进步师生,并通过宣传和教育,团结了一批思想进步的青年学生。从此,琳山学校的部分师生与浙东游击队接上了关系。

10月,属浙南的仙临黄边区工作人员林源,在张家渡大岙有了群众基础后,也把工作向琳山学校发展,动员广大青年积极参军参政、培训骨干。

11月中旬的一天,林源与七八名师生一起,佯装去山上打猎,在较偏僻的上宅村的一个山上,秘密召开了知识青年联合会成立会。

知识青年联合会成立后,办起秘密图书室,并设法购买和搜集《新民主主义论》《论联合政府》《政治经济学》《科学社会主义》《列宁主义》《资本论》《大众哲学》《哲学简明教程》等马列主义书籍,《展望》《观察》《新观察》《民生同盟》《周报》《新闻内幕》等进步期刊。

书籍由专人负责保管,会员们不但自己认真阅读,还分头找知心朋友、进步青年谈心,介绍进步书刊,宣传革命道理,动员他们参加革命。

随后,联络工作从校内扩大到校外,从农村延伸到城里,在回浦中学、振华中学、临海师范,还有仙居东乡、天台南乡都联络了一批进步青年。

在知识青年联合会的宣传教育下,琳山学校的学生热情高涨,要求参加革命队伍。1948年底,就有3人先后由王阿法和林源带进游击区。从1949年初到夏季的半年时间中,琳山学校近200名青年分别参加了浙东、浙南革命队伍。

红色传承

1952年,琳山学校私转公。学校将实习园地、良畜良禽,2000多平方米的校舍,以及6000多册图书等献给国家。

琳山学校不仅为国家输送了一批栋梁之才,同时也是传播革命火种的红色学校。经过历史沉淀的革命精神,如今绽放着光芒,激励着一代又一代青年学子,不畏艰难勇往直前。

2005年10月,临海市中小学素质教育实践学校正式成立。学校继承和发扬了朱洗先生“且工且读,心手并劳,崇尚科学,革除陋习”的办学思想,是一所融合学农、学工、学军、学法及素质实践活动和社会实践活动于一体的大规模教育实践学校,并打造成一个反邪教、禁毒、廉洁、法治、人防以及科技创新等综合性实践教育基地。

临海市37所中学、约1.4万名学生,每年一轮换,来校开展为期一周的素质实践活动。学生下农田劳动,露天开展素质拓展,模拟法庭当法官。新时代的莘莘学子,继承着琳山精神。

藏在山岩下的“九间洞”,仍是每一批学生们口中的话题。他们仍会好奇,在那个秘密地方,藏了哪一段红色故事。

本文参考了《生物学家朱洗》(临海文史资料第五辑)、《科学巨匠朱洗》、《中共临海地方史》(第一卷)。