本报记者包建永

“他是埋在泥土里的钻石,还没有到完全发光的时候。”8月28日,中国艺术研究院博士生导师、中国国家画院院委姜宝林如此评价道,“他的画是跨越时代的,意境非常好。如画山,像海浪一样,虚无缥缈,神秘而飘逸。”

前几日,得知他生病,年已八旬的姜宝林专程从北京赶到台州看望他,鼓励他安心养病。

姜宝林如此看重的人是谁?他叫南庐(黄伟雄),一名台州本地画家。

一鸣惊人

南庐生于1959年,自小爱画,自学成才。成年后,逮着机会便寻访名师,到处学艺。

1998年,姜宝林和吴山明来黄岩采风。机缘巧合,南庐接待了他们。在交流中,南庐发现,姜宝林的艺术观点既传统又现代,画风大开大合,奇幻变化,境界沉雄,令人眼界大开。

两人相谈甚欢。南庐遂入姜宝林门下。

姜宝林对他日后绘画风格的变化,影响巨大。“作画要变,要越变越新。”“笔墨越传统越好,思想越现代越好。”姜宝林这些话,他一直铭记于心。

进入新世纪,南庐画功大进,但仍以传统山水为主,没有完全跳出前人窠臼。

路漫漫其修远兮,南庐上下而求索。他北上昆仑之墟,南下彩云之南,千山万水,眼收胸藏,雁荡、天台,咫尺胜境,更是百看不厌,多次往返。他从《山海经》里找灵感,从上古神话传说里找意象,从古汉语里找意境,浸淫日久,一个亦幻亦仙的世界,逐渐在他心中形成,从笔下泄出。

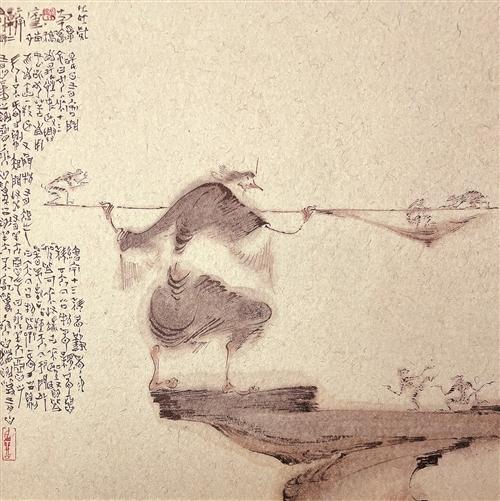

二十一世纪的第二个十年,他的画风大变,上古神兽,《山海经》里的各色人、神、兽、半人半兽,六朝古砖拓片里的中古风物,无不融入他的仙幻世界里。这是蜕变的十年,他的画,愈画愈高古,仙气飘飘,奇趣可爱;他的文字,愈写愈似古书里走出来的,与《诗经》《楚辞》等一般面目。观他的画,不知不觉便会坠入他创造的幻境之中。

这个时期的南庐作品,独辟蹊径,独树一帜,个性鲜明,风格统一,一画展开,境界全出。

2020年7月1日,“境错——南庐作品展”在苏州彬龙美术馆开展。短短数日,南庐作品的新境界,让人耳目一新,观众反响强烈。当月10日,“南庐作品品鉴会”隆重举行。

2021年1月5日,“熔古铸今——南庐书画与清源斋典藏古砖拓印作品联展”在深圳图书馆开幕。因为作品广受读者好评,展览延期至2月28日。

不鸣则已,一鸣惊人。南庐作品经过这几次展览,其艺术的独创性和深刻性迅速引起关注,得到同行广泛认可,知音者视之为艺术奇葩、收藏珍品。

好评如潮

南庐的作品因原创度高,与其他画家作品不雷同,没有可比性,导致有些人理解不了。姜宝林曾向中国国家画院推荐南庐作品去展览,最终没有通过。

但姜宝林相信,是金子总会发光的。他毫不吝惜赞美之词,多次在公开场合逢人说项。“他(南庐)的小品画很有味道,既有传统元素,又有现代元素。”这是2014年的评语。“他就是画这种,神秘的,带着故事性的,有文化背景的内容。他已然形成自己的面貌了。”这是2017年评语。作为老师,看到徒弟“已然形成自己的面貌”,该是多么欣喜与自豪。

在数次作品集中展览后,南庐的庐山面目,才为人知,好评如潮而来。

著名昆曲大师林继凡用“惊奇古怪”来概述南庐的作品特征,评其为形象奇特,精神饱满,给人美的享受。吴门知名书画家章致中发现,南庐画中简单的物象蕴含无限的联想,独具韵味。上海师范大学美术学院教授邵琦也读出了“南庐在有限的空间中营造出了无限的意味”。原颜文樑纪念馆(苏州油画院)馆长葛杨则从中感受到了“化石”的文化气息,指出这些作品可反映过去,可直指未来。原苏州国画院院长周矩敏指出,南庐作品完美地融合了当代和传统,跨越几千年的文化间隔,以一种全新的面貌展现出来……

香港国际卫视《白汀访问录》栏目学术主持、著名策展人杨晓明(白汀),知名策展人孔晓冰等,都折服于南庐作品构造的艺术境界,为其走向大众,积极牵线搭桥。

目前,南庐正与深圳方面密切合作,筹划南庐美术馆和画展等事宜。姜宝林希望,接下来他能亲自主持南庐的作品展。