赵佩蓉 /文

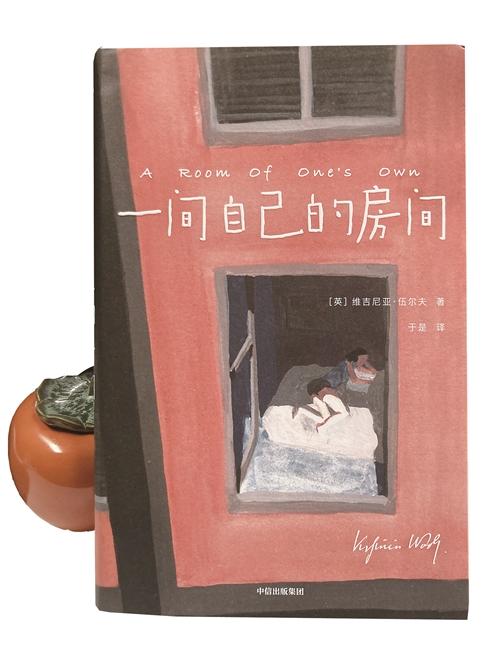

“一个女人想要写作,必须有钱和一间属于自己的房间。”初听,你一定会振振有词,格调太低了吧,哪能这样光明正大地拜金。没错,成为女作家的最重要条件并不是才华,伍尔夫用自己的亲身经历验证这条至理名言。维吉尼亚·伍尔夫被誉为20世纪现代主义与女性主义的天才女作家。1928年,伍尔夫在剑桥大学做了两次关于“妇女与小说”的演讲,回顾女性写作的历史,顺带总结女性争取社会地位的过程。演讲稿后来扩充整理成散文、文艺评论合集《一间自己的房间》。伍尔夫认为,女性要想成为伟大的作家,其先决条件是要争取独立的经济基础和社会地位——一间自己的房间。唯有这样,不受外界干扰,才能敞开心扉,平心静气地从事文学创作。这本书是伍尔夫最重要的非虚构作品,是一部激发女性精神觉醒的心灵之书,也是女性主义文学的宣言。

伍尔夫的演讲,并不拘泥在“女性与小说”的文学范畴,而是拓展到女性如何更好生存的广阔话题。她阅读了大量的典籍。令伍尔夫唏嘘的是,女性在人类的文明发展史中几乎完全被忽略,历史只是男性的历史。无论是公田农业的耕种方法,还是宗教冲突,还是英国海上势力的发端,几乎只与男性有关。而女性,长期处于劣势地位,遭受男权的压迫和质疑,只有类似于伊丽莎白女王或者大贵族才有显露的机会。中产阶级妇女几乎不能留下在世间的雪泥鸿爪,普通女性在历史中完全缺失。女性写作受到极大限制,表现的内容局限在家庭。直到17世纪,才有贵族女性发表诗集。18世纪末,简·奥斯汀创作《傲慢与偏见》。19世纪,勃朗特三姐妹横空出世,留下《简爱》《呼啸山庄》等脍炙人口的作品。

为什么女性写作会出现长久的沉默的空白呢?伍尔夫认为,在男性占主导地位的社会背景下,话语权掌握在男性手中,女性只能作为“他者”形象而存在。女性的活动一直局限在家庭中,不可能对社会历史作出重大贡献,也不可能受到应有的重视。男性赞美想象中的女性,奴役现实中的女性。传统女性形象由男性构建,男性作家对于笔下的女性形象采取居高临下的姿态。女性基本没有发声的机会和权利,更不可能用文字记录思考和诉求。话语权的丧失直接导致女性在历史文本和文学创作中的缺席,也成为伍尔夫呼吁女性应该有钱和有自己的一间房子的直接动机。伍尔夫呼吁女性参与到写作中去,尤其是非小说的创作。她说:我愿意请你们写各种各样的书,不论题目多大多小都不要犹豫,让思想的钓鱼线深深地沉入到河水中去。只有打破男性对社会话语的垄断,女性用自己的笔为自己代言,才能改变缺席于历史的窘境,获得女性地位的合理尊重。

伍尔夫擅长隐喻。《一间自己的房间》最重要的两个元素:一年500英镑的收入和一间门上有锁的房间,既可以是真实的物质存在,也可以看作精神的意象。这里的房间,不单指居住的空间,更是指明,女人想独立去做自己想做的事情,首先得有经济基础,即女性物质上的独立和精神上的自由。在伍尔夫时代,女性从事的职业相当有限,独立的生活来源不够充裕,经济基础自然薄弱。经济能力的缺陷直接导致视野的局限。伍尔芙认为,如果夏洛蒂·勃朗特一年有300镑的收入,就会拥有更多关于这个世界、城镇和地区的知识,就有机会同更多的人交往,她的创作天地肯定更加广阔。可以说伍尔夫是幸运的,她的姑姑留给了她丰厚的遗产,使她有能力摆脱报社讨零活、替人写信封、在幼儿园里教孩子念字母表等谋生压力,获得“按照事物自身的状况来思考事物的自由”,能够心无旁骛地投入创作。伍尔夫从创作本身,再次论证了“金钱和自己的房间”可以促成平静客观的独立思考能力。

房间不光是栖身的场所,更重要的是,它是可能产生思想价值的必需空间——在生活的泥淖中解脱出来,不依附任何人,构筑自己的人生方向,不仅是女性进行创作的需要,也是女性现实生活的渴望。人所渴望的往往就是人之匮乏的。J.K.罗琳在写作《哈利波特与魔法石》时,自己的住房又小又冷,只好在一个咖啡馆进行创作。随着声名鹊起,经济能力改善,写作《哈利波特与死亡圣器》时,才去订了一个酒店房。可见,“房间”不只是一个物质名词,而是人生境界的一个提升方向。归根结底,物质对于创作力有极大的影响,不是物质本身在起作用,而是物质能给予的一定程度的心智自由。有生存上的自由空间,才能有时间书写思想上可能产生的价值。

伍尔夫的观点到今天还没有过时。现代独立女性,更加明确一间自己的房间的重要性。国内很多文学作品也涉及相关题材。《蜗居》中,海萍夫妇奋斗多年,依然没有凑足首付的房款。即使生活在城市,依旧活得没有底气和安全感。《心居》中,冯晓琴拼死拼活地苦,无非是为了一间写着自己名字的房子。别人的金窝银窝不如自己的小窝。房间是一个女人最自由和自在的地方,直接指向物质保障和生活质量。女性拥有自己的房间,至少可以主宰自己的思想。拥有独立的思考空间,才有足够的能力去决定自己的人生。