娄依兴

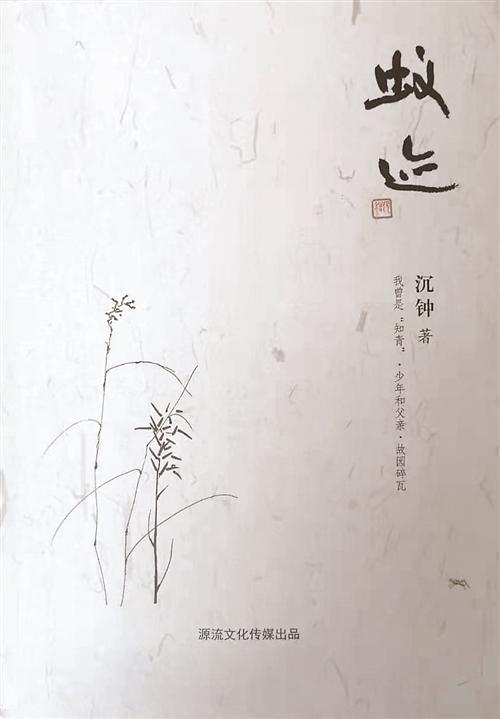

庚子岁末,陈镛送来他的文集《蚊迹》,见之便觉欣喜。封面题字“蚁迹”两字,系张浩先生题写。见字如人,倍感亲切。文集绘图者为赵宗彪,图中人物根据我发在朋友圏上的“山里人家山里人”照片而作。更让我感慨的是三个专辑内容:“我曾是知青”“少年和父亲”“故园碎瓦”。在我的人生经历中,也曾有过知青这一令人终生难忘的一幕,和陈镛以及许多知青一样,我对这一段岁月有着特殊的情愫。

翻开《蚊迹》一书,我马上被书中的人物和场景所吸引。非典型插队知青李正南、女知青亚雯、被称为插队知青婚姻标配的男主角刘文科……一个个人物形象,一幕幕生活场景,鲜活地展现于读者面前。在我看来,每一个生命的个体,都是时间、空间和个性的综合体。处在什么样的时代、生活在什么样的地域、具备什么样的个性,便铸成了一个个迥然不同的生命个体,展现出一幅幅截然不同的生活画卷。知青生活不光要在大的时代背景下加以把握,同时也离不开地域的特殊性和个性的独特性。从陈镛笔下一个个知青人物的不同境遇来看,他们正是时代、地域和性格的产物。除了实录知青生活,陈墉也写了他自己特别的人生体验和故乡的点点滴滴。从这些文字中,我读到他的人生故事,探觅他的内心世界。

陈镛自称“当过工、农、兵,从过政,沾过商”,但他在我的心目中,本色是文人。天台自古多才子,陈镛是天台当代才子中出色的一位。早在上世纪九十年代,百花文艺出版社就出版了他的文集《血地》。其时恰值我主政天台,还曾以《浓浓的乡情》为题给《血地》一书写过一篇书评,发于上海《文汇报》。记得当时写过这样一段话,认为《血地》以独特的视角、文体和语言,向读者展示了一幅色彩斑斓的风俗图,给人一种平中见奇,俗中见雅的感觉,从而给神奇的天台山涂抹上几笔新奇的色彩。这段话今天用来评论《蚁迹》这本文集也是恰当的。因为陈镛总体的语言风格和写作特色,十分鲜明,他的文章的独特个性,一看即知。只是随着年岁的增长,现在他的文章思想上变得更深沉,色调上变得更多彩,但其中有一条主线始终没有改变,那就是对故乡的浓浓情愫,对血地的深深眷恋。

在《蚁迹》中,陈镛对血地的意思做了详细的阐释。他先是说血地是指“祖祖辈辈生活劳动的地方”,亦即老家,随后说明在天台则特指妇女坐月子的宅居,指的是一个人的出生之地。从天台山到灵江之畔,从县城到省城,及至他后来周游四方,入都市,走边陲,出国门。他人生轨迹的范围,不可谓不大矣。但无论走到哪里,他心中所思,笔下所写,都从来没有脱离过他的血地。从《血地》到《蚁迹》,情感和思想是贯通的,精气神是贯通的。

出于几十年来对陈镛的熟悉与了解,出于陈镛笔下知青生活引发我对昔日知青岁月的回忆,出于对陈镛笔下故园风土人情的了解与喜爱,《蚊迹》一书,引起了我深深的共鸣。这种共鸣同时也有陈镛对我的了解和对我一些观点的认同。在“故园碎瓦”一文中,他引用了我走访仙居县仁庄村后发布在微信朋友圈中的一段话。在那段话中,我实录了该村在1958年成立公共食堂之后,村里社员一起劳动,一起吃食堂,出工不出力,最后造成了不堪回首的后果,认为那座公共食堂在告诫子孙后代,要珍惜当下幸福时光,艰苦奋斗,建设更加美好的家园,创造更加美好的生活!近三百字的一段话,他在文中全部引用,且以楷体字标出。从中可以感觉到他平日里对我发出的微信内容的关注。其文章中引用我的文字,也是对我所表达的观点的一种回响。

岁月如梭,逝者如斯。转眼间,我和陈镛都已过了古稀之年。许多往事云烟般散去,消失殆尽。也有一些往事,比如知青岁月,童年生活和故园记忆之类,镌刻于记忆之中难以抹去,不时想起。有哲人说,对于一个文人来说,他的写作始终离不开他自己,无论他所写的内容真实的还是虚构的,无论他写的是哪一种文体,他所写的,终究离不开他的成长史、思想史,他所写的终究是他内心深处的独白。文字,是他内心世界的一种外显,是他情感河面上的一幅截图。

我一直认为,文章是留存思想和情感的最佳形式。古往今来,多少试图千古不朽的石碑和建筑终究归于尘埃。 秦始皇当年《泰山刻石》共140多字,如今只留下十字残碑。司马迁写下《史记》共52万多字,皇皇巨著,洋洋万言,至今一字不缺。文章的功用,何其大哉!陈镛在《蚁迹》中所记下的事,自然都不是什么惊天动地的大事,不能和史学巨著相提并论。但他用文章记下的一切,也是有价值、有意义,值得称道的。有感于此,我想做一首小诗来为这篇文章收尾:

知青岁月忘怀难,往事并非皆似烟。

今有沉钟鸣寂响,且留蚁迹字行间。