元 萌 /文

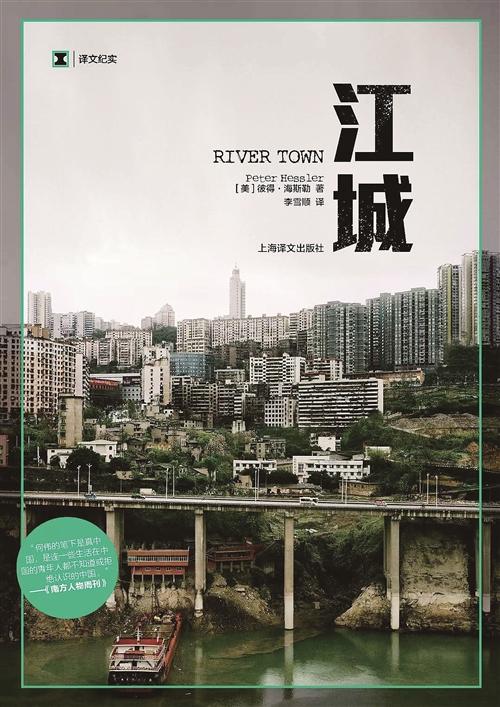

《江城》,是一本以美国人的眼光来观照上世纪末中国社会的纪实作品。它的作者,彼得·海斯勒,曾是《华尔街日报》《波士顿环球报》《纽约客》的驻华记者,也是《华尔街日报》《纽约时报》等媒体的长期撰稿人。众多头衔之外,他还拥有一个极为大众的中文名,叫做何伟。

1996年8月的某个清朗的夜晚,在何伟的记忆中,长江流域上空星斗闪烁,漆黑的江面却映不出微弱的点点星光。那是他第一次从重庆乘慢船顺江而下来到涪陵,这座长江沿岸的普通小城。他将和万万千千的“何伟”一起,在中国度过令他毕生难忘的两年。

追溯写作本书的源头,与何伟的记者梦密不可分。一直以来,何伟的梦想是成为一名驻华记者,而写下在涪陵生活的故事,成了他开启职业生涯的敲门砖,也是他未来重回中国定居的通行证。

“就我读到的二十世纪九十年代晚期国外媒体刊载的中国报道和故事,我大都不太喜欢。我觉得它们对这个国家的理解很肤浅,对中国人的描写也非常干瘪。”在本书的序言中何伟写道,“在那些故事中,一切都显得灰暗而忧伤,而涪陵给我留下深刻印象的幽默、生机和活力根本就找不到。”

因此,何伟所著的包括《江城》在内的中国纪实三部曲,写的是上世纪末国人都未必真正留意过的中国故事。二十余年来,江城乃至中国都在发生巨变,何伟所写的一切,总会让国人感到陌生又熟悉。

1996年:初来乍到

1996年,何伟和他的同伴受“美中友好志愿者”组织的派遣,来到重庆涪陵师专英语系任教。在随后的两年内,这座江边小城成了他在中国的第一个家。

初来乍到的第一件事,无非就是用双眼去观察周围的一切。当时的何伟,对中文还很不精通,看到随处可见的标语,能认出的只是寥寥数字。未来的两年里,他就跟着涪陵师专的中文老师学中国话、认中国字。

打通语言的壁垒,是入乡随俗、适应生活的第一步。而在此之前,需要以感官为尺度,来丈量这座陌生城市的生活景观,感知当地人独特的生活节律。

何伟所任教的地方,高踞于乌江之上,每天都能看到奔流的乌江江水、拥挤的城市,以及远处浑黄的长江、深黯的白山坪。在他上课的间隙,常能看到江上来往穿梭的船只和熙熙攘攘的渔人、船长和码头工人,他们也都是为了生计奔波的“何伟”们。

业余时间,何伟也经常出门跑步。一是为了锻炼身体,二是为了尽快熟悉城市的道路。他惊奇地发现,重庆的道路上最多的就是石阶,他用双脚认知的,更多的是一座山城的脉络。

他也是第一次住在靠近江河的地方,每天听得最多的就是来往船只所发出的各种声音,像是船只发出的汽笛声、发动机发出的噼啪声、驳船卸货时的声音,都在峡谷中来来回回地飘荡。

除了去看去听,何伟还能感受到乡间的气味。那是混杂着泥土、汗液和成熟的油菜籽的气味,在二十多年后的今天,也能时常飘到他的梦里。诸如此类切实的感官体验,都证明了何伟也曾是这座城市的亲历者。

从感官来感知一座城市,未免流于浅表。何伟所记述的更多篇幅,都在挖掘当地千百年来潜藏在地表深处的人的历史。

而对于上世纪九十年代之前的历史,何伟未曾亲历,他只是一个旁观者、倾听者。在历史叙述中,如何连点成线,讲好中国故事的同时又不失公允,是他写作中最具难度之处。

讲述历史,他最终还是回到人中间。有一次,他买了一张江渝船票,沿江而下一直到巫山,沿途的见闻都在启发着他。船员告诉他,三峡这条路线自己已经开了无数遍,所以已经掌握了河的语言,但也正因为熟悉每一处细节,也失去了沿途的诗意。

对于何伟来说未尝不是如此。作为一名故事的收集者与讲述者,在深挖历史的同时对每个故事都无比熟悉,他掌握的是“故事的语言”。但也会因此错过一些新的东西,所以,故事要忠于历史而非拘泥于历史。

2011年:旧地重游

2001年,《江城》正式出版之际,通往重庆的高速公路通车,当地也结束了慢船到江城的历史。

2011年,何伟趁着来中国旅行的机会重返涪陵,转眼过了十五年。与他当年生活的环境相比,这座小城已经发生了翻天覆地的变化:城市扩张了一倍,许多当年的城市景观已不复存在,当初任教的涪陵师专学生也从两千多增加到一万四千多人。随着高铁及多条高速路的开通,交通便利多了。

涪陵的变化令他既欣喜又怀念,当年慢船到江城的故事也成了一段历史。有些变了,但有些城市景象仍有所保留。

如今,要是何伟穿行在涪陵街头,仍能看到席地而坐的棒棒军们、在街角替人补鞋的修鞋匠们,他们或许听说过曾经有位外国人写过他们的故事。

而他所写的故事,当地人一定能够读懂。